父母親是自由戀愛的,從眾多追求者中母親挑選了父親,婚後才發現兩人對婚姻的觀念完全不同。夫妻中不需要哪一方有重大惡習,只要有一方不停地付出,而另一方認定何必多做,反正有人甘願付出,這個家就永無寧日。

小時候不懂母親性格暴烈是為了什麼,直到她老病後,再也沒有那種像馴獸一樣的精力盯緊父親,我才看懂,母親對父親一直仍有期待,以為至少走到晚年可以老來為伴。對於已無法再像以前那樣一肩挑的母親,父親卻開始出現了淡然與疏遠。

最後的母親節,不過是為了件小事,那天父親卻失控對母親發飆。

沒人說照顧癌症末期病人是容易的事,但父親難道看不出來,母親那時已經衰弱得連脖子都挺不直了,眼看來日無多,忍一忍會要他的命嗎?

去國十載歸來,我早就注意到父親在家裡總愛對著母親吼叫。

那天,在一旁的我也放棄了阻斥父親這樣任性又可悲的行為,就讓他吼個夠。看著母親的頭低垂胸前,無力抬高,面對父親的咆哮,只能無語斜瞪。那眼神是怒是怨?是悲是憎?太複雜了,至今我仍無法忘懷,亦無答案。

雖知她腹腔積水嚴重,我還是強忍住悲傷,準備了一個蛋糕祝她母親節快樂。母親虛弱地看了一眼後輕聲道:「蛋糕不是圓的。」

之前只想著要挑鬆軟好入口的,竟沒注意蛋糕是方型的。一個圓形蛋糕,竟成了她生前最後的願望。重買來的蛋糕,她只吃了一口,隔日便又住進了醫院,昏迷四天後辭世。

在醫院守了四天後再回到家時,已經深夜凌晨。

才短短四天前,只切下一小塊的蛋糕還完好地在冰箱裡。但一切都不同了。與父親在沒了母親的屋裡,既疏遠又親近。以後就只有我們倆的日子,許多都得放下,更多的則得重新拾起。

擦乾眼淚,第一件要做的事情,便是挑一張告別式用的遺照。攤了一桌子的相片,我忍不住最先拿起的,是父母五十年前的那張結婚照。

照片中的母親大方甜美地笑著。聽母親說過,那時候很窮,借錢拍的結婚照,想多拍一張都不行。

追求母親的人非常多,這是親友間皆知的。母親來台前在澳門讀了一年大學,還有廣東仔追到台灣來。母親也說過,那個心碎的男生臨走時曾詛咒她,說她這一輩子都不會幸福,因為她不會遇見一個比他對她更好的男人。

說起這事,母親都要輕嘆一聲。

母親來台後沒有上學,患了肺病先是住在療養院,出院後因後母不容,被送到桃園一所農校當職員,在那兒認識了父親。後母還是不甘心,覺得乾脆把她嫁掉才算徹底掃地出門,於是強迫母親嫁給一個大她二十多歲的男人當續弦。母親無處可逃,求助當時已來到台北任教職的父親,幫她租屋暫避風頭。外公大發雷霆:「妳還有臉回來!」因為話傳到他耳裡,成了母親跟人同居了……

父親前往歐洲留學前,只留下了一點賣畫的錢當家用。那時母親覺得他會去多久?我問自己。一年?還是兩年?用我們這一代自認理性文明的看法,才五年的婚姻基礎,足以支撐二年以上的分隔兩地嗎?

家中老相簿中還有親友為父親機場送行的留影。沒錢買全程機票,只好先飛到香港再改搭輪船。母親那日塗了當年時髦的深色口紅,一點也看不出來其實心事重重。

聰明美麗又好強的母親,從不懂得裝痴裝萌的「沒有,不知,不會」的萬能三招。雖被後母逐出家門,但大概自覺比起隻身來台的父親,她總還有些遠房親友。加上外祖父在大陸湖南任過官職,尚有些關係可託,所以更早些時,生第一胎沒有奶粉錢,也是靠母親託人買畫解決了問題。

父親離台的第二天,八二三砲戰開打。

據母親多年後的回憶,當時確曾閃過父親可能會一去不回的擔心。沒想到他果然就滯留不歸……

在心裡藏了半輩子的許多話,第一次跟我敘述原委,竟是在她發現二次罹癌的三個月前,彷彿是有什麼預感似的。

我知道母親還有其他許多的心事,卻再沒有機會對我說出口了。

我把挑出的一張在紐約拍的生活照拿給父親過目。

嗯,就用這張吧,他說。

那一刻不知為何,我想到了母親在病床上曾對父親說過的話。「還好病的是我。如果是你病倒,我瘦得一把骨頭,怎麼可能照顧你?」

直到那時,我才突然像是懂了什麼,卻也更加困惑了:母親還是愛著父親的?!

母親過世後我才第一次聽到〈家後〉這首歌。不是江蕙的版本,而是黃小琥的翻唱。MV中用了許多平凡夫妻的婚照,泛黃古早的年代,影中人表情多半拘謹,但眼裡都閃著對未來人生期盼的笑意。「我的一生獻給你家,才知幸福是吵吵鬧鬧……」

當這兩句歌詞出現,淚水立刻模糊了我的視線。

幸福嗎?

但,倘若我不這麼相信,母親這一生又有什麼呢?

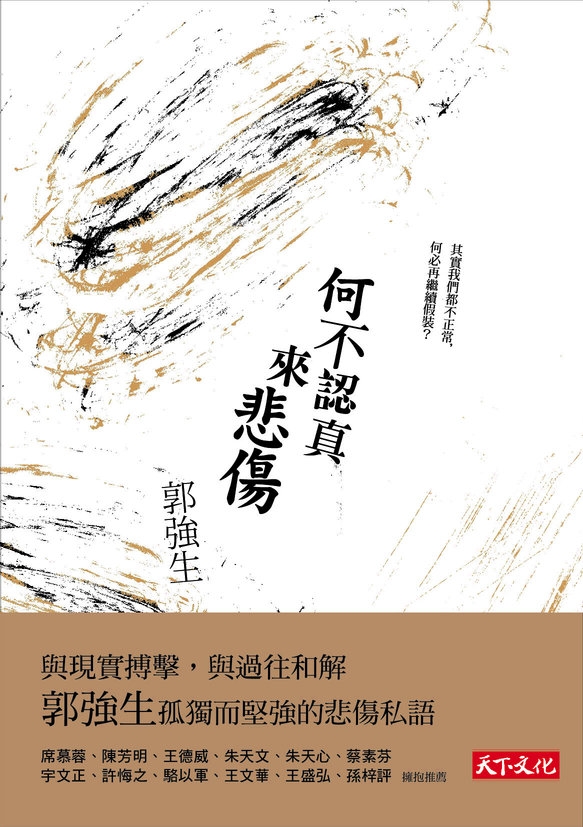

摘自郭強生《何不認真來悲傷》; 天下文化出版