她身後留下一個異想天開的高科技療傷工具,

為的是陪伴至親至愛度過沒有她的孤獨時光。

生前留下的遺憾,是否真有能彌補的一天?

傷痛逐漸痊癒之際,又該如何替每個人找到幸福的可能?

★《P.S. 我愛你》加上《大英雄天團》,科技時代的哲思暖心故事

★ 美國亞馬遜網路書店五星好評

★ Goodreads 好讀網四星以上好評

「您好,我是仿生機器人 i-瑞秋,專長陪伴與療傷,有什麼我能幫忙的嗎?」

專研人工智慧的科學家瑞秋一如往常下班開車回家途中,突然的一陣暈眩導致車毀人亡。後續調查顯示,車禍起因是瑞秋腦內的遺傳性動脈瘤破裂,才導致猝死。她的先生艾登和女兒克蘿伊既心痛又憤怒,因為瑞秋不僅隱瞞病情,更放棄治療。

艾登前往瑞秋的辦公室整理遺物,沒想到竟看見活生生的瑞秋站在眼前──但那不是他的妻子,而是她一手打造的仿生機器人:i-瑞秋。瑞秋死後,i-瑞秋內建程式自行啟動,重複說著自己必須跟艾登見面,告訴他瑞秋的遺言。而遺言的內容,竟是要求艾登保存她的祕密研究成果,將神似她的仿生人帶回家。

(圖片來源:示意圖/龍華電視)

圖說:機器人,真的能取代人類,成為陪伴與療傷的一員嗎?

心亂如麻的艾登雖然覺得這個要求詭異至極,卻又不捨亡妻的心血化為烏有,只好和女兒一起嘗試接受家中這個另類的新成員。他們漸漸發現,i-瑞秋的每一句言語、每一個舉動,都是瑞秋細膩觀察與預測的產物,透過精密複雜的演算法,她準備了各種「療傷對策」,時機成熟時便會自動觸發。

艾登與克蘿伊慢慢走出陰霾,卻也面臨新的危機與變數:艾登母親的失智病情每況愈下,連媳婦的死訊都給忘了,但遺忘似乎是最快擺脫傷痛的捷徑?i-瑞秋逐漸蛻變為擁有自我感受與意志的獨立個體,不再只是替身與工具,然而隨著她愈像人類,感受到的苦痛卻也愈多?更棘手的是,她雖為瑞秋的心血結晶,卻也是絕不能外洩的商業機密,如果瑞秋生前任職的公司想將i-瑞秋要回,他們該如何是好?

二十四小時之後,瑞秋查看了一下手錶。不知不覺中又六點半了。這一天究竟是怎麼過的?路克跟某個供應商有約,中午就出發去了牛津郡,實驗室就剩她一人。她前一次從螢幕上移開視線,是兩點的事情。

艾登會在家把晚餐做好,七點開飯,而她想趕上就得快點。她讓視線回到螢幕上,但上頭的字母與數字在她的眼前跳起了舞。她肯定是累了。螢幕怎麼看都是一片模糊,左眼正上方頭疼得緊。

她登出電腦,站起身來。房間在她周圍搖晃而扭曲,她感覺到痛又在扎著她。該還的債還是得還。她收拾好包包跟鑰匙,準備要去牽車。

她是最後一個離開大樓的人──唯一還在園區裡待著的,只剩下大門的警衛埃洛。車子曬了一整天,燙得像被烤過,她感覺一股隱隱的反胃。也許她不只是累,而是病了?她發動了車子,打開了空調。接著她一邊把車駛進幹道,一邊跟埃洛揮手再見。離七點還有十五分鐘。要是能沿著蜿蜒的鄉間小路開快一些,她只消七點十分便能返抵家門口。

但她開著開著,噁心的感覺開始一波接著一波。痛,從眼睛上方轉移到頭的兩側,接著她的腦袋跟脖子基底愈發疼痛。

不會是……?不,當然不會。那種想法太離譜了。她最深沉、最黑暗的恐懼。瑞秋抗拒地推開那個念頭。她腳下把油門踩深,開得更快了些。回到家就沒事了。

就在她想要繞過一個急彎之際,一棵樹赫然在前方出現,佔據了她全部的視野。那樹身既寬且直,以樹來講很美。春天的枝葉上有各種層次的綠,從霓虹燈般的亮綠到某種暗沉一點的深綠都有,那專有名詞是叫「狩獵綠」嗎?眼前真的太多種綠色了,她沒辦法一一想到對應的名稱。她明知道應該打方向盤,應該把腳換到煞車上。但不知怎地,大腦沒有訊息傳遞到她的身體。她一心只想著綠,各式各樣的綠。綠之後是一片黑暗,是磨擦與高亢聲音中的撞擊。撞擊之後則是一片寂靜。

艾登

瑞秋.普羅斯佩生於肯特郡的梅德斯通,亡於劍橋郡的史威弗塞……

已故的瑞秋,是莫琳與彼得生前的愛女,是艾登之妻,克蘿伊的母親……

我的妻子不在了。

七天前──上個星期三──那天是我們的結婚紀念日。我們在外頭共進晚餐。

約好的時間到了,她還不在。她是遲到的慣犯,多半是因為她生性樂觀,總覺得自己可以不受物理原則的限制,在上天分配的二十四小時裡塞進更多事情。她同時也很餓,所以她一邊吃,一邊說話,至於我只是看著她興高采烈、看著她容光煥發。她高談闊論著工作,而我只想將她擁入懷中。

我們共享一塊巧克力布朗尼。瑞秋讓我把最後一口解決掉,因為這段期間她得注意飲食。

飯後我們手牽手沿著河畔漫步,但兩人都沒怎麼開口,因為當你們已經在一起十八年,未來還要再白頭偕老五十年,你們會知道自己想說話,有得是時間。我們討論了一下等瑞秋的工作步調沒那麼緊湊了,兩人可以一起去哪度個周末。我心知肚明不會有那一天,但幻想一下也是種安慰。

接著我們回到家,做了愛,躺在黑暗中手握著手。我努力地想要醒著聊天,但我真的太累了。她緊緊摟著我,撫摸我的臉龐,然後她說:「睡吧,親愛的,你是真的累了。側躺著吧,深呼吸二十遍,心煩的事都別想了。」

大約一小時後我醒來,我看見她坐在我們臥房角落,她的書桌前,靜靜地工作著。電腦的背光讓她側影顯得十分銳利,我到了嘴邊的話是她好美,但我睏到又睡了下去。等早晨我再度清醒,她已然出門上班。我盤算著晚點給她打封簡訊,但這心意始終沒傳出去。

六天前,瑞秋坐進車裡,準備開車回家,但她始終沒能到達。

我再次見到她,她已躺在狹窄的不鏽鋼桌上,身軀蓋著塊被單。臉蛋瘀青而灰白,室內的靜默有種壓迫感,令人難以忍耐。

「是我內人,」我對在一旁站著的男子說。「是瑞秋。」但這當然不是瑞秋。瑞秋一輩子都不曾這樣靜止不動。鋼桌上的不論是什麼,都不是我所愛的女人。

我沒有辦法。這太不對勁了。荒謬。我怎麼能在為妻子寫悼詞呢?她才四十二,天啊。我才四十一。給她寫悼詞,應該是我九十歲要做的事情。其實,她才應該給我寫悼詞,因為先走一步的幾乎都是丈夫,不是嗎?或者更實際一點,我們誰也不用給誰寫悼詞,因為克蘿伊會做這件事,或者我們的一群孫兒裡會有人做這件事。這才說得過去。

我這會兒怎麼會在做這件事呢?今天?這沒道理啊。但我確實在此,坐在家裡的餐桌前,嘗試在紙上寫下隻字片語,因為明天在火化場,我得起身為妻子說幾句話。

我已經不在了的妻子。

她不在,不是因為實驗走不開,不是因為看書看到忘我,不是因為聊天聊得太過投入,也不是因為她之所以是她,像道小旋風般冰雪聰明、熱力四射、活力充沛的千百個緣由。她不在,是因為她不存在了。

已故。

成為過去了。

而我不知怎地,竟仍得繼續活在這個已經沒有瑞秋的人世中。我得回頭把在此寫下的字句瀏覽一遍,把動詞從現在式改成過去式。然後我得向前,繼續過沒有瑞秋陪伴的人生。我實在不曉得這怎麼辦得到。我真的不知道。

克蘿伊

克蘿伊踩著階梯,踏上講台,手裡緊握著的是她準備好的稿子。想要在喪禮上致詞,是她的意思。相對於她父親對此拿不定主意,她則非常堅持,非常篤定。她一直很確定這是她該做的事情──對她母親,對她父親而言,都是如此。她想趁著上台講話,讓大家看到她還好好的。但如今來到這裡,站在所有人的面前,她卻轉念想要逃跑。要是摔跤怎麼辦?要是結巴怎麼辦?要是哭得唏哩嘩啦怎麼辦?要是哭不出來怎麼辦?

現場坐無虛席。教堂的每一排座位都擠到不能再擠,大家的肩膀不得已得靠在一起。另外門口跟後方靠牆處也站著許多人。這已經是火化場裡最大的一間房。房裡有挑高的天花板,有大片窗戶的採光,有淡色的拼貼木板牆。

克蘿伊首先將稿紙放在台前,看了看底下的群眾。她爸爸坐在右手邊的前排,駝著背膀,雙手緊握,頭則垂得低低的。她能看到在他的眉宇之間有深深的皺紋。他蓬頭垢面,氣色不是太好,話說從媽走後他氣色沒好過──形容枯槁的皮囊晾在原本的骨架上,顯得格外鬆垮──但他並未再落淚。他,克蘿伊比誰都清楚,已經哭乾了眼淚。在她剛剛還沒要起身上台之前,他一直都緊緊握著她的手,緊到她手都快瘀血了。他的母親,也就是克蘿伊的祖母希妮,直挺挺坐在他的旁邊,眼神嚴肅地盯著克蘿伊。他們身後是其他的家族成員──都不親,主要因為瑞秋是父母雙亡的獨生女。儘管如此還是有一些表親跟阿姨出席,只不過克蘿伊只模模糊糊地認得出其中幾個。一名略嫌福泰的中年女士一直在吸鼻涕,拍擦眼淚的面紙也始終不離手,一副如喪考妣的模樣,但克蘿伊根本從來沒見過她。

在這些「家人」後方,一排排都是瑞秋的同事──學者、電腦宅、知識分子。有些人著正式的西服或套裝,也有人不修邊幅地只穿短T跟牛仔褲就來了,而且走的還是重金屬風。這要嘛是他們對在公開場合該如何穿搭跟應對進退完全沒概念,要嘛就是對出席喪禮完全沒經驗。這群人一天到晚都在研究人類,但他們研究的目的只是要做出人造人。在這個真人出沒的場合,他們看起來渾身不自在。克蘿伊留意到碧雅。碧雅是她媽媽所屬部門的主管,一名乾脆、溫暖、風趣的女士。克蘿伊的生日碧雅一定都記得,也都會送上卡片跟禮物。她看起來是發自內心地深受打擊,就像被塞在某排科學家邊上的山姆與洛拉,他們是瑞秋大學時代的兩個朋友。洛拉緊抱著新生兒在胸前。他們住在倫敦,克蘿伊的母親一直想騰出時間南下去看他們,也看看寶寶。但現在這些都做不到了。她愛寶寶,而有那麼一瞬間,克蘿伊幻想起瑞秋抱起山姆跟洛拉的小朋友,笑得可開心了。那畫面差點令她崩潰。

教堂的左手邊,坐滿了克蘿伊的朋友跟這些朋友的家人、她學校的老師、鎮上的熟人,還有其他一些她父母親的友人。她看到最要好的兩個朋友,艾咪跟潔絲,她們的面容給了克蘿伊力量。她父親的工作夥伴在後排自成一群。他們辦公室今天不開門,全體同仁都來給父親支持打氣。門邊站著三個蓬頭垢面的年輕人,看似彆扭得很,克蘿伊想那多半是爸爸服務的案主。

就在這三個年輕人後方,克蘿絲瞥見一顆方方的平頭,頭髮有些灰白。路克,跟媽一起工作的機械工程師,就站在後頭,手塞在牛仔褲口袋裡,頭壓得低低的。他為什麼不去跟提羅斯的人坐在一起呢?他是個怪人。她見過他幾回,但每次他都好像沒辦法直視她的眼睛。她知道爸爸不喜歡這個人,但她母親一直很挺路克。

「他的工作表現很傑出。」媽會說。

「他很沒禮貌。」爸會反駁。

「像他這麼聰明,禮數差一點也值得原諒。」

「沒人可以聰明到不用顧禮貌。」爸壓低聲音說。

爸要是知道路克在後頭鬼鬼祟祟,會怎麼想呢?克蘿伊納悶。媽如今已無法替路克擋子彈了。

想到這裡,她突然意會到自己已經在台上僵了很久。她剛剛都在看人,而這會兒大家也滿懷期待地盯著她瞧。她吸了口氣,剛剛的害怕已經不見了。滿室的聽眾間迴響著她的發言,清晰、堅定,有力。

「等等,走之前且聽我隻字片語,

我曾為國家效力,他們心知肚明。

但都夠了,我乞求在你的信箋裡,

在記錄下,這些悲傷的事件之際,

你能如實地形容我,切勿因惡意。

將諸多事誇大或淡化,你得公允,

說我愛得不智,只是太過深刻。」

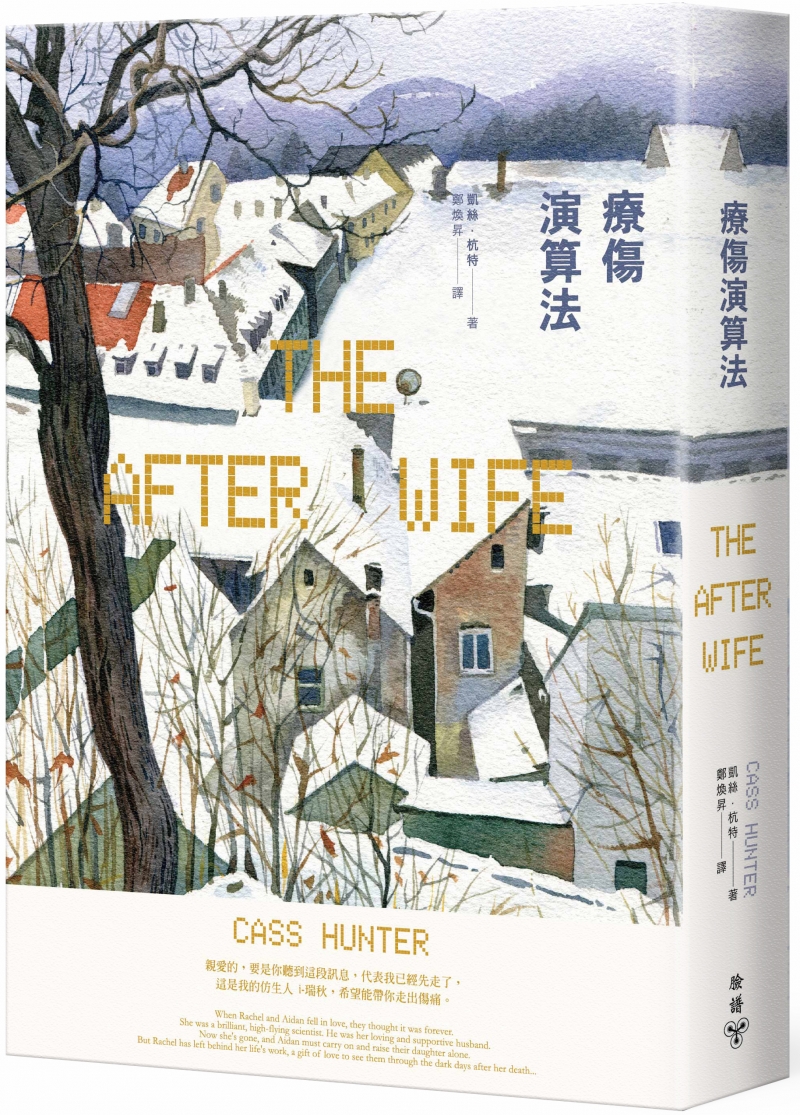

本文節錄自臉譜出版《療傷演算法》

【更多內容請上臉譜出版粉絲專頁;本文內容未經授權,請勿轉載】