紅綠燈反應、碘鐘實驗進入偏鄉教室高大團隊科普實驗深入桃源 6年不間斷陪伴學童探索自然奧祕【圖/發稿單位提供】

紅綠燈反應、碘鐘實驗進入偏鄉教室高大團隊科普實驗深入桃源 6年不間斷陪伴學童探索自然奧祕【圖/發稿單位提供】

【焦點時報/記者蔡宗憲報導】

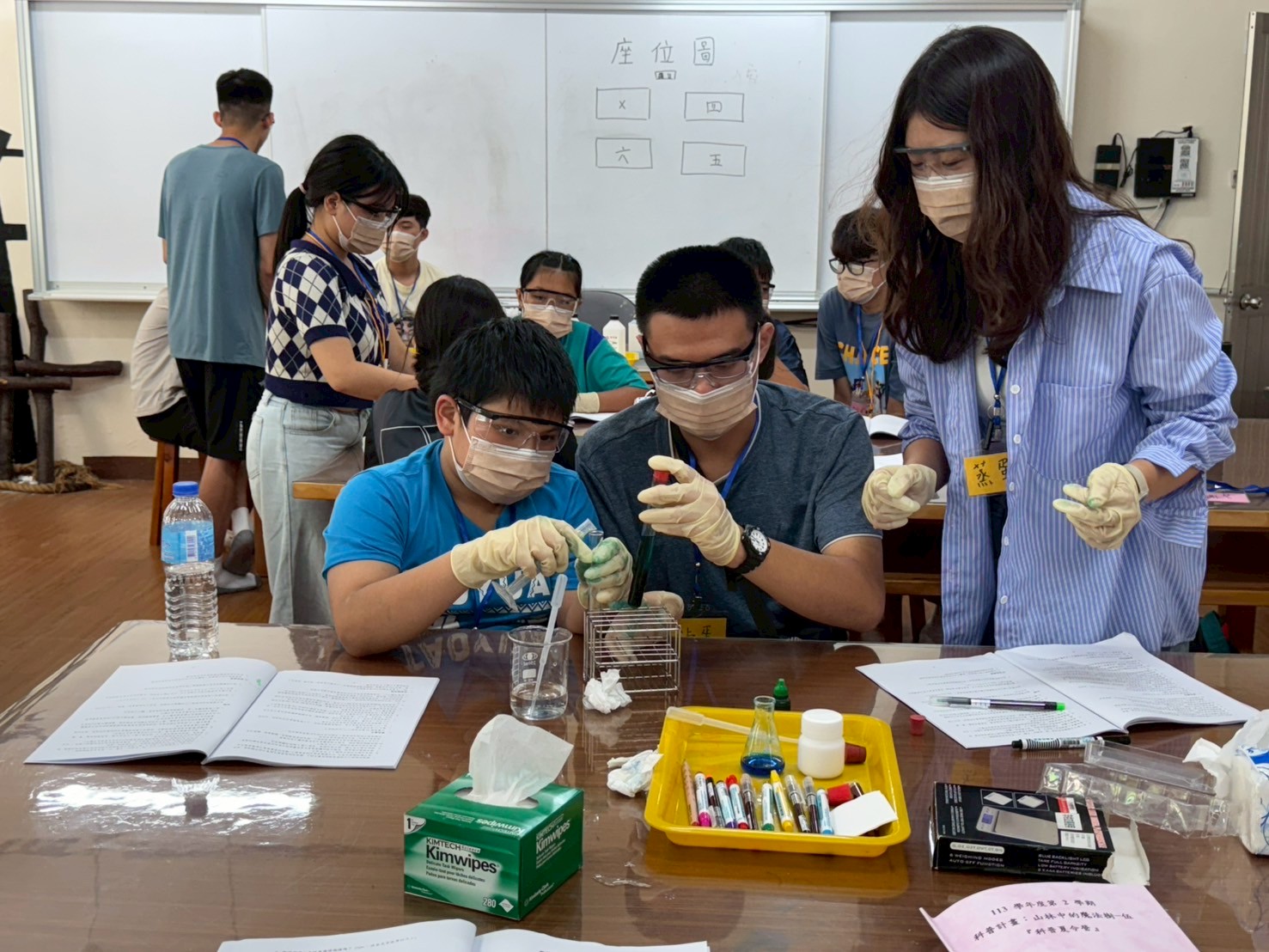

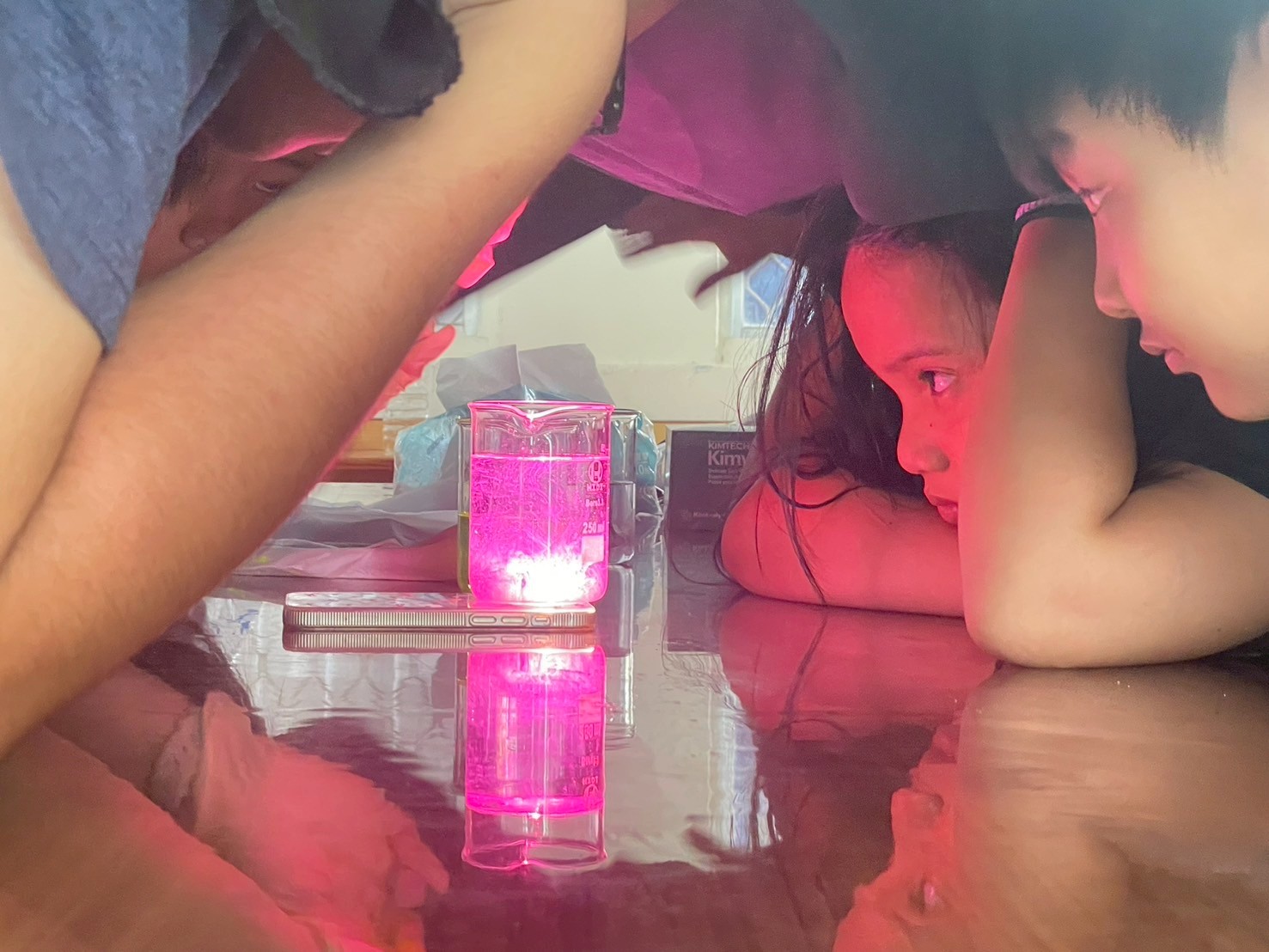

「紅綠燈反應」呈現色彩變化的化學原理、「碘鐘實驗」展示精確計時的化學動力學、「趣味鑑識科學」模擬專業鑑識流程—這些精心設計的科學實驗,近期在高雄市桃源國小暑期營隊中展開。國立高雄大學科普教育團隊採用系統化且淺顯易懂的教學方法,引導學童參與實驗操作,讓他們透過實踐體驗物理與化學現象的基本原理,同時培養對自然科學的學習興趣與能力。

此次「科普夏令營」活動為期4天3夜(7月1日至4日),由高雄大學應用物理學系(應物系)主任邱昭文教授與應用化學系(應化系)助理教授何永皓、莊曜遠共同籌劃,組織大學生志工團隊赴桃源國小推展偏鄉科學教育工作。

該教育團隊自109學年度開始與桃源國小建立教育合作夥伴關係,迄今已持續6年於寒暑假期間提供教育服務。本年度(2025)寒假期間已實施一次冬令營活動,體現其長期教育承諾與深度投入。

邱昭文教授表示,偏鄉地區面臨教學資源限制與自然科專業師資不足等挑戰,導致學童缺乏接觸多元領域或進階實驗的機會,此情況若長期存在將不利於學生自然科學素養與學習動機的發展。

高大科普團隊透過配送專業教具、研發適切教案,提供學童實際操作護目鏡、滴管、試管、量筒等基礎實驗設備的機會,並透過課程設計引導他們觀察實驗現象、記錄數據、分析原理,協助學童從初始的不熟悉到能獨立完成基本實驗,過程中展現顯著進步。

本年度夏令營課程架構包含「紅綠燈反應」、「碘鐘實驗」及「趣味鑑識科學」等模組,設計整合物理與化學領域基本原理,使學童在互動與實作過程中有效獲取知識並建立自信心。教學團隊觀察記錄,學童從初期的猶豫不安,轉變為後期能主動提問並協助同儕學習,其學習歷程轉變令人印象深刻。

除學童的成長表現外,參與教學與支援工作的大學生志工亦是本次營隊的重要成功要素。所有志工均需完成校內系統培訓課程,內容涵蓋團隊協作能力、性別平等教育理念、兒童與青少年心理發展、情緒調適與領導技能等,確保在心理素質與實務能力方面做充分準備。

多數志工初次參與偏鄉教育服務,起初對環境與職責存在不確定性,然而透過實際參與過程,他們逐步展現組織規劃與應變處理能力,積極參與課程設計、實施教學活動,並妥善處理各類突發狀況,成為營隊運作的關鍵支持力量。

本次營隊獲得國際扶輪3510地區屏東第一分區的專業支持,透過聯合社會服務方式提供財務資助,協助充實實驗設備經費與教學資源配置,有效提升教學內容品質與學習成效。參與此次資助計畫的機構包括:屏東扶輪社、屏東鳳凰扶輪社、阿緱城扶輪社、里港扶輪社、屏東中正扶輪社與屏東菁英扶輪社,這些社會組織的積極參與為教育工作提供穩定且持續的支持。

邱昭文教授指出,團隊與桃源國小建立的6年合作關係,不僅獲得學校行政單位、學生家長與社區居民的正面評價,也逐步建構科學普及教育的服務生態系統。特別值得一提的是,曾參與過營隊活動的學生返校擔任志工助教,展現教育影響力的良性循環與傳承效果。

展望未來,高雄大學科普團隊將持續整合各方資源,拓展服務範圍與提升課程品質,並期待與更多企業及社會機構建立合作關係,共同為提升偏鄉地區自然科學教育品質而協同努力。

#高雄大學科普教育, 偏鄉科學教育, 桃源國小科學營, 紅綠燈反應實驗, 邱昭文教授科普團隊