民主化碩果:軍神歸位、歷史還原

沒有人能否認這樣明顯的兩岸差異:中國大陸格力電器掌門董明珠喊出「絕不用海歸、因為難保有間諜」;台北街頭的公車站上出現了一位曾留學美國的二戰海歸軍神照片——孫立人將軍。

在台灣,為紀念二戰暨抗戰勝利80週年,國防部政戰局以公車站攝影展的方式,於台北多處公車站設置了中華民國國軍抗戰時期的老照片,重溫那段可歌可泣的歷史。在公車捷運石牌站,可以看到國軍士兵鎮守盧溝橋的英勇畫面;在國父紀念館站,展出了中華民國遠征軍浴血奮戰的影像;在台北橋站,呈現了民眾歡送國軍出征以及守衛四行倉庫勇士英姿的歷史瞬間;在重陽橋站,華北平原上國軍衝鋒陷陣的瞬間令人動容;在臺視與三軍總醫院松山院區兩站,可以看到美軍飛虎隊援華抗戰、與國軍並肩奮鬥的珍貴鏡頭。這些老照片不僅是歷史的見證,更是八年抗戰期間國軍英勇抗敵之真實歷史的力證。

國軍鎮守盧溝橋。

戰場上衝鋒的國軍。

美國飛虎隊支援抗戰。

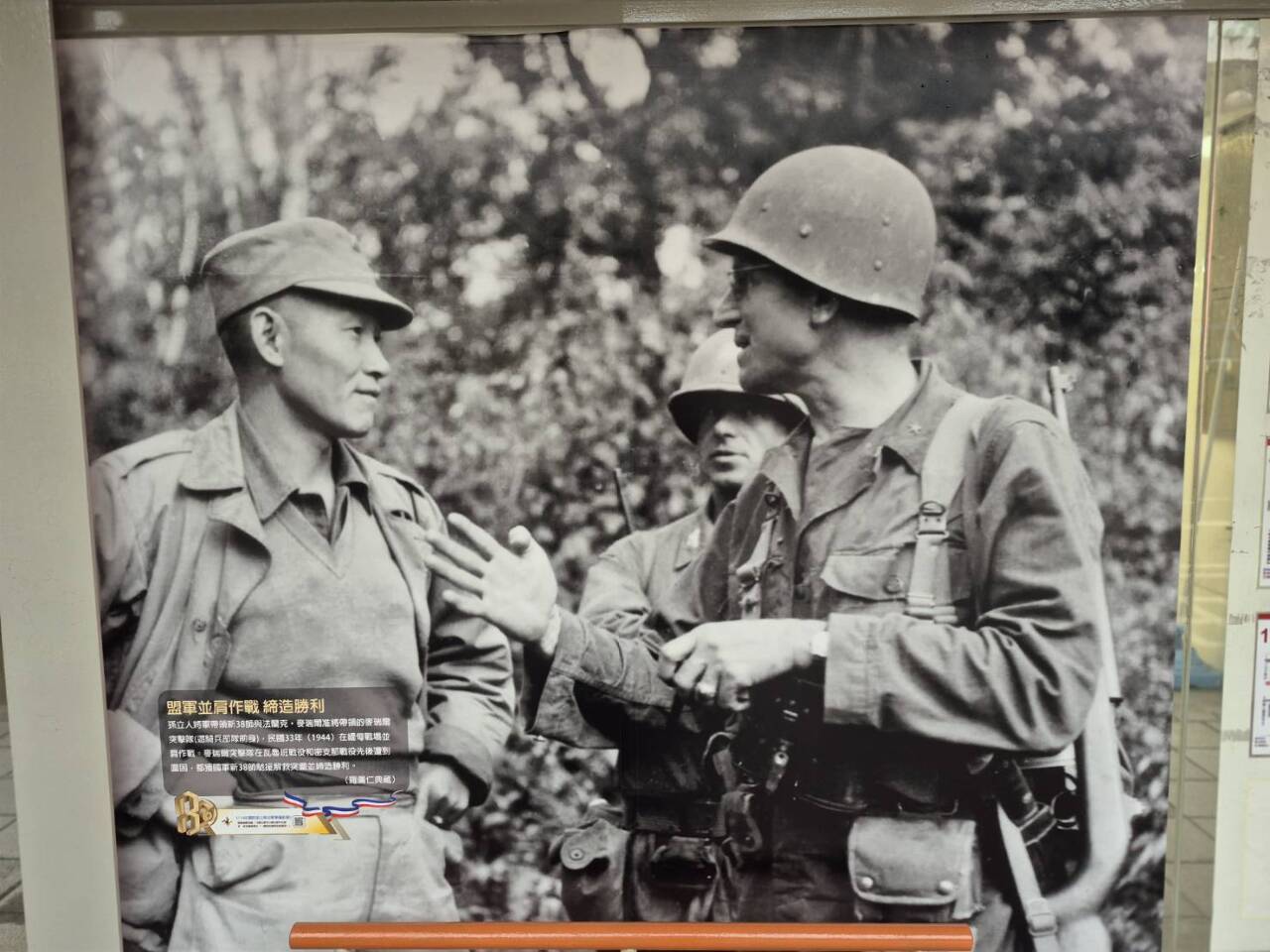

最令作者印象深刻的兩張照片,分別位於文化國小站和南京公寓站。文化國小站的老照片,刻畫的是在英屬印度蘭伽接受了美國訓練的中華民國駐印軍,在數面迎風飄揚的中華民國青天白日滿地紅國旗引領下列陣出發。另一張在南京公寓站:孫立人將軍與美軍突擊隊將領並肩交談。提供這兩張照片的羅廣仁老師是媒體前輩,曾給予作者很多文史方面的指導。羅老師的父親是孫立人將軍的攝影官,因此羅老師承襲家族淵源、對孫立人將軍懷有深厚感情。

中華民國駐印軍在國旗下出征。

孫立人將軍是舉世公認的二戰軍神,擁有清華及美國軍校的學歷,可謂「孔夫子掛腰刀——允文允武」。他曾率領中華民國遠征軍取得仁安羌大捷,成功解救數千餘英美被困人員,成為國際稱頌的英雄。他指揮的中華民國駐印軍更在緬北戰場屢創佳績,為二戰勝利做出巨大貢獻。他麾下的國軍新編第一軍(簡稱新一軍)是抗戰時期的鋼鐵勁旅。他也曾將黃埔精神在台灣發揚光大,訓練出古寧頭戰役的先鋒。他帶回的林旺大象,更成為幾代人的回憶。

不可否認,孫立人曾蒙受不白之冤,遭幽禁數十年。他離世時那萬人空巷的送葬隊伍,不僅是哀悼,更是對一位真正的二戰軍神致上敬意。二十多年來,隨著台灣社會走向民主自由,孫將軍的貢獻逐漸被重視,其豐功偉業得以被客觀呈現。如今,台灣關於孫立人將軍的專書、紀錄片、論著、文章不勝枚舉,成為歷史研究中的顯學。

極左陰霾:黃梅戲《將軍玫瑰——孫立人》風波

在中國大陸,關於孫立人將軍的歷史記憶曾被完全抹去;改革開放後雖有限度呈現,但卻不時遭遇懷念文革、信奉極端民族主義、思想停留於毛時代的大陸極左勢力的狂飆陰霾。

1948年末,孫立人將軍被中共方面宣佈為對國共戰爭負有責任的43位「戰犯」之一。其後,孫立人將軍以二戰日本戰俘與林旺大象為勞力興建的國軍「新編第一軍印緬作戰陣亡將士公墓」,被徹底破壞,原有的墓穴與將士遺骸全數不存。這座曾經位於廣州、氣勢宏偉的公墓現今僅存殘瓦三處:一是原公墓區域被改建為菜市場後寄居一隅的紀功亭;二是作為住宅社區石柱的公墓正門殘體;三是隱沒於部隊營區的四柱十字紀念碑。新一軍公墓的遭遇,象徵著孫立人將軍個人及國軍抗戰歷史記憶在1980年代之前的中國大陸被人為祛除的境遇。更令人難以置信的是,新一軍那座四柱造型的抗戰紀念碑,更一度被改造為公共廁所,凸顯了一些人對國軍抗戰歷史、先烈先賢褻瀆和踐踏之瘋狂。

文革結束後,國軍抗戰史在中國大陸獲得有限度呈現,一些影視作品中開始演繹孫立人將軍的二戰貢獻;對孫立人將軍的研究也日漸增多。然而,這種呈現始終是有限制的。具體來說,若是被俘、投向中共方面或接受了中共「戰犯管理所」改造的國軍將領,宣傳呈現力度可以大一些,比如王耀武、傅作義;若是到了台灣的國軍將領,則宣傳褒揚力度不能太大、會受限,而且要看政治氛圍和氣候,孫立人將軍、薛岳將軍屬於此例;剿共積極、或在國共戰爭中陣亡的國軍將領,哪怕抗戰貢獻再大,也不能被突出弘揚和歌頌,比如張靈甫將軍。

對於如孫立人將軍這樣具有鮮明個性與國際聲望的國軍將領,中國大陸央地各級官方仍普遍保持高度敏感立場,地方政府有時的突破和創新,或以孫立人為題材的文藝創作出現時,往往會引發意識形態和宣傳主管機關的嚴格審查,更是會遭遇極左勢力的政治抵制和輿論攻擊。2018年春,孫立人將軍的出生地大陸安徽省,編劇因為在美國看了有關孫立人將軍的展覽而動容,於是在安徽當地歷史文化研究中心的牽頭協助下,編寫了黃梅戲《將軍玫瑰——孫立人》,重現了孫立人將軍的抗戰人生。當地文化界對此極為重視,還專門召開了劇本座談會。但沒想到,這齣戲公演之後,引爆中國極左勢力強烈反彈。各種大批判文章鋪天蓋地而來。極左派的觀點是:孫立人是「戰犯」、是「反動派」、歌頌孫立人是對共產革命的否定、是對紅色中國的污衊。大批判浪潮一直持續到2019年,對黃梅戲《將軍玫瑰——孫立人》的演出產生了極大干擾。

在中國大陸受到高度管制的互聯網環境中,極左勢力對孫立人將軍的攻擊與謾罵此起彼伏。特別是當更多中國大陸民眾透過非正式渠道瞭解到孫立人及其麾下新編第一軍在印緬戰場上對抗戰的貢獻真相時,極左勢力的攻擊會更加凌厲。中國大陸極左勢力敵視孫立人將軍,最大的因素是孫將軍身上的「美國味」。他憑藉自己的努力到美國唸書、深受英美文化影響、回到自己的土地建功立業——這是很多當代中國人渴望的海歸人生勝利組。這其中還有一個不可言說但心照不宣的心態:大陸官方、極左、海歸群體本身都明白,美國人的教育模式、生活方式、經濟形態、文化樣貌,才是個人與國家的出路。恰如《將軍玫瑰——孫立人》的編劇那樣,很多中國大陸民眾特別是青年人,其對孫立人將軍的敬仰,是透過早期留學美國的一代人將孫將軍生平輸入回國內後形成的認知思潮,孫立人因此成為很多中國大陸年輕人的人生典範。但這種「美國味」和「民國味」的混合,被極左所忌憚、也被官方某些力量所疑懼。他們擔心一旦當代海歸成為社會中樞力量,會使得既有意識形態甚至體制遭遇挑戰。如今董明珠一席「海歸之中有間諜」的高論,不過是捅破了這層窗戶紙。

幸虧孫立人當年的上司不是董明珠

當前,中國大陸民間在極左思潮與民族主義情緒的雙重推動下,對歷史人物與知識分子的態度呈現出日益偏狹化與排他化的傾向。按董明珠「一個海歸都不用、因為其中有間諜」的觀點,海歸出身、具有美國背景的孫立人當年是沒資格領兵救國的。很多人擔憂,如果放任董明珠這種荒謬「敵情意識」、「反特意識」的言論肆意擴大化、甚至制度化,將助長中國大陸對海外歸國人才的排斥,更會造成對近現代歷史的改寫。因為就一般認知來說,對中日韓等諸國而言,近代史就是開眼看世界、告別封閉、用西學救亡圖存的歷史。

作者難以想像:董明珠「堅決不用海歸,因為其中有間諜」的觀念如果發生在抗戰時期,會造成怎樣的毀滅性破壞。國民政府的戰略專家蔣百里將軍畢業自日本、何應欽將軍留學過日本、前行政院長閻錫山也到日本唸過書、前副總統陳誠也曾是日本軍校生;當時留學東洋的文武人才多到不可計數,很多更成為烈士。如果將董明珠的理論擴大化:抗戰時期,對手是日本,舉凡曾留日者,皆不可信賴——那國軍當時將無領兵之將、國民政府也將無法開張。孫立人將軍以其具備的美國教育背景,成為他與美英並肩作戰、取得勝利的緣由。他是抗戰史上無可置疑的英雄。我們必須慶幸:當年抗戰時期,孫立人的長官以及當時的社會氛圍,沒有董明珠和極左排外思維的偏狹;如果包括孫立人在內的大批抗戰名將因留學背景而被冷凍,歷史將被改寫。

董明珠的「海歸之中有間諜」,即便放到中國共產革命史來看也是大有可議。劉少奇和張聞天待過蘇聯、鄧小平和周恩來在法國勤工儉學。曾在帝國主義歐美和修正主義蘇聯喝過洋墨水的中共元老有一大批。董明珠這種極左和反智言論雖說在邏輯上不堪一擊,但卻在歷史記憶方面猶如改寫工程,將歷史敘事變為排斥異己、壓制異見的工具。在今日中國大陸,排斥孫立人將軍、醜化國軍抗戰救國歷史的人,與欣賞董明珠「海歸之中有間諜」的群體,其實高度重疊。真正為抗戰勝利作出重大貢獻的國軍將領與其部隊歷史,被極左和保守民粹力量透過輿論和政治正確的大批判有意邊緣化、醜化甚至抹除;呈現國軍將領抗戰勇武的文藝作品則被視為「思想錯誤」而屢遭限制。懼怕中國大陸人民透過開眼看世界和國際交流看到真正的抗戰歷史,所以極左勢力想繼續封閉人民的思想和視野。董明珠的言論就是這種敵視開放、敵視國際化思維的顯現,也是歷史領域的極左思潮延伸至當代知識階層、海歸群體和日常生活的表現。有知識、有歐美經驗的當代中國人為此不得不承受「間諜」、「不忠」等標籤的壓力。我們絲毫不用懷疑,這是一種充滿冷戰思維與紅衛兵遺緒的社會陰冷之風。

這種現象的深層根源,是社會不公造成的內卷,進而形成了社會結構性的內在張力。作者一直以來都認為:所謂內卷,並不是競爭激烈,而是有人在100個饅頭中先拿走99個;然後拿著最後1個饅頭對面前的100個人說——我們要吃饅頭的人太多了。當代中國很多留洋之後再回國的,是中產階層家庭的子女。他們苦於國內的高考、考研之激烈,另闢蹊徑;有的則確實有才華。他們的家長則省吃儉用,供子女負笈海外。如果有一絲可能和機會,這出去唸書的人根本不願意再回到內卷化的中國社會競爭體系中。極左勢力一方面對開放社會與多元歷史觀充滿仇視;但另一方面他們又不敢直面內卷背後的社會不公之根源。極左和民粹勢力反而倒因為果,用掩蓋歷史、懷疑海歸的方法來扭曲現實。因此,排斥孫立人將軍與排斥海歸,本質上是一體兩面:反映出某些既得利益結構對真實、對知識、對專業、對國際化的深度恐懼與抗斥。

時代的相輔相成:「開放社會」與「真實歷史」

黃梅戲《將軍玫瑰——孫立人》的演出風波,使得一位二戰英雄竟在自己出生的地方被誣蔑為「戰犯」、「反動派」,這是莫大的悲哀和諷刺。而台北街頭公車站上的孫立人將軍照片,則讓很多人想起孫立人將軍為國奮戰與坎坷跌宕的一生。生活會有曲折,但正因為台灣邁向開放、民主與自由,孫立人將軍的輝煌歷史貢獻才得以重見天日。

曾經是海歸的孫立人將軍代表了自信、與世界接軌、以專業贏得尊嚴的見證。他求學、抗戰的歲月,雖然遍佈戰亂和動蕩,但不論貧富、只要你刻苦奮鬥就可以出人頭地。出洋求學的人在那時可以獲得尊重,更能夠在保家衛國的禦侮之戰中揮灑才華。內卷,與那個年代是隔絕的。在一個開放的社會中,歷史不會被操弄、真相不會被遺忘、人才不會因為「留學」的背景而被踐踏。當歷史得以如實呈現,又將推動社會走向開放。這是時代的相輔相成。

孫立人將軍是一個鏡鑒:如何面對他、評價他,關乎中國大陸如何看待歷史、如何走向未來。在二戰暨抗戰勝利80週年之際回首這場自由文明之戰,人們所要追求的是一個法治、民主和公平的社會;是建立一個說真話不會被壓制、被報復的社會;是嚮往一個不會因為社會不公而內卷的社會。作者深信,一定會有那樣一天:孫立人將軍的老照片、中華民國駐印軍在獵獵旗幟引領下英武前行的照片,會出現在他出生的安徽公車站上、會出現在他戰鬥過的雲南公車站上……相信那時,孫立人將軍不再被視為「戰犯」、將不再有被下架的《援軍明日到達》、不再有被凌辱的《將軍玫瑰——孫立人》、不再有抗日神劇、不再有被當作「間諜」和被踐踏尊嚴的海歸、不再有餓死在出租屋中的大學生、不再有因為喊冤而被送進精神病院的訪民、不再有動輒貪污上億的貪官、不再有被破壞的國軍抗戰紀念碑、不再有內卷……

延伸閱讀 【二戰80週年】

系列(一)俏也不爭春—被忘卻的中華民國海軍二戰史

系列(二)侵略者乎?解放者乎?——蘇聯二戰角色評析

系列(三)歷史的「未亡人」——中國大陸國軍老兵的坎坷人生

系列(四)誰的「抗戰」?—七七抗戰or中國人民抗日戰爭

系列(五)不可忘、不可辱的國軍敵後抗戰史

系列(六)二戰記憶Vs.韓戰記憶:關稅戰之外的歷史敘事之爭

系列(七)抗戰時期的疑美論、疑軍論、和平論與邊陲特殊化

更多中央廣播電臺新聞

國安附例生效 「愛國者崛起」在香港蔚然成風

產經:日本廣島原爆80周年紀念 擬向台灣發活動「通知」

不問是非,只問表現:中共如何塑造「有能力的議員」