遮蔽流亡敘事:官版清史編纂的大一統迷思

不久前,新成立的中國社會科學院清史研究中心從國家清史編纂委員會接過清史研究的任務。中國社會科學院清史研究中心認為,要「牢牢把握清史研究國際話語權,傳播正確歷史觀,講好清代歷史故事,努力構建中國自主的清史研究知識體系」;同時「要努力打造清史研究的中國學派,造就一支黨信得過、靠得住、用得上的清史研究國家隊,推動中國清史研究走深走實。」

北京方面清史編纂機構的變動,引發了對清史詮釋的討論。因為這絕非簡單的學術問題。很顯然,中國大陸方面希望對海外這些年一直流行的「元清非中國論」、「中原、滿蒙差異論」進行強力回應,以強化大一統論述。明朝與清朝的更替勢必被詮釋為王朝更替。如此一來,很多被大一統王朝更替論遮蔽的歷史人物、歷史敘事和歷史現象,都被排除在了官史之外。

這其中最為引起筆者興趣的,是以明末大儒朱舜水為代表的流亡敘事。朱舜水的流亡生涯深刻影響了當時及後來的日本,不僅為明治維新提供了思想與精神源泉,更為後來的辛亥革命、中華民國開國奠定基石。然而,因為流亡被當成時代樂曲中的離調和餘音,所以這一切不見文字於中國的官版清史和教科書中。當代中國人知道朱舜水的可謂寥寥無幾。

朱舜水:從遺民到移民的新人生

明末清初王朝交替時期,天下大亂,但卻是思想史最為耀眼的時代。當時誕生了五位極具前瞻性的大儒:黃宗羲、顧炎武、方以智、王夫之、朱舜水。其中,朱舜水選擇絕不接受清廷統治,前往日本流亡。

清朝的建立與中國歷史上任何一次朝代更迭都不同,因為清朝實現了中國由中古帝國向近代國民國家的轉變;不論是清初還是晚清、甚至清末,清朝開啟了人民對國族、身分和政治的全新思考。朱舜水開啟的流亡敘事和書寫被賦予了近代性和普世的人類文明意義。在這一過程中,流亡不再只是政治變遷的附屬產物與結果,而成為了一種開啟新人生的時代抉擇——這也成為知識分子對未來中國的一種探索方式。

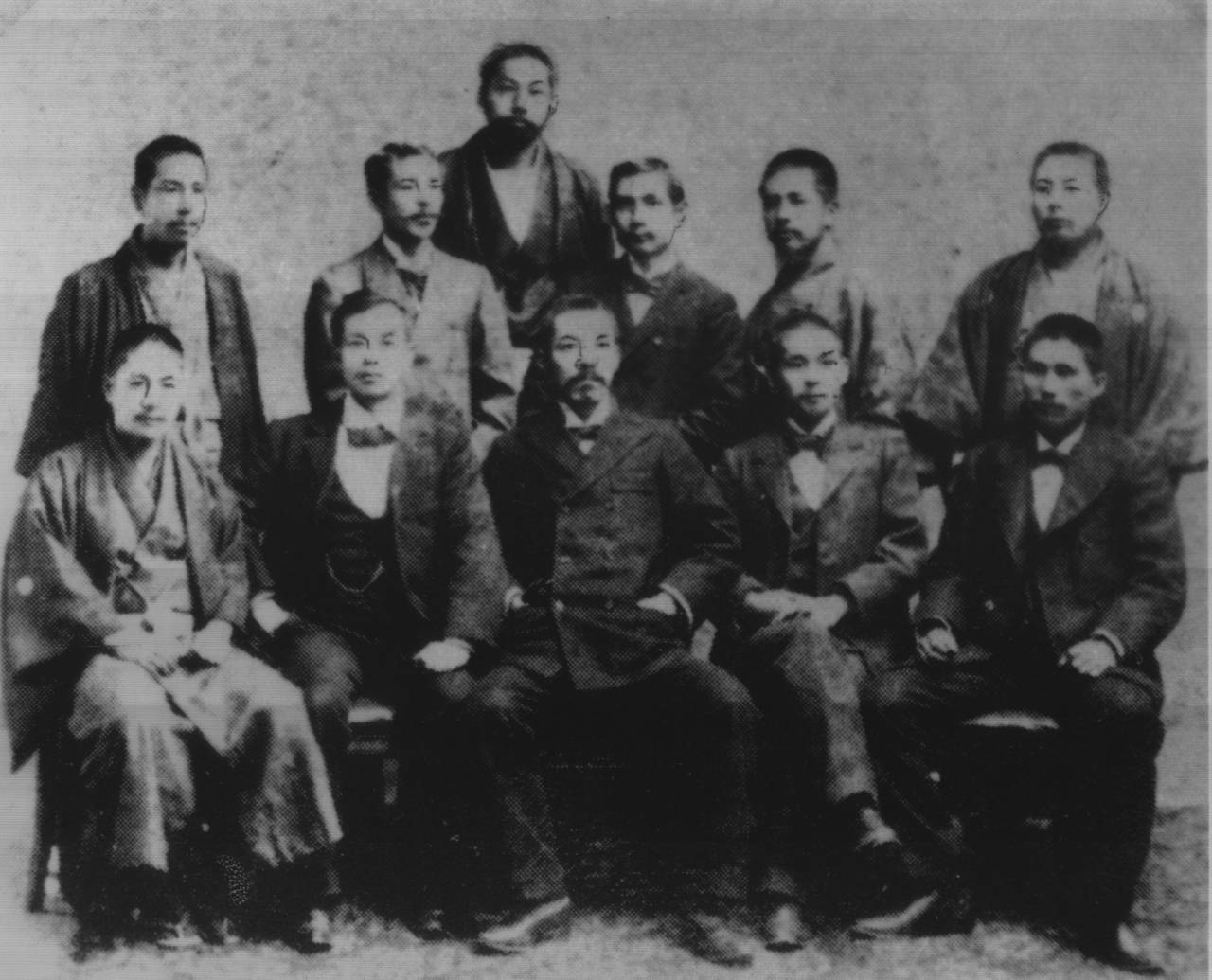

身為知識分子的朱舜水,從未在明廷擔任官職,卻因為是明朝的生員,有科舉功名,所以堅決不效忠清廷,而選擇流亡日本。在日本流亡、居住長崎的初期,對他來說毫無疑問是悲苦的,因為尚處鎖國時代的日本對外來者總是有疑懼。但久而久之,朱舜水用自己的才華、學識贏得了當地官民的尊重。從長崎到江戶,朱舜水講學、開課,將陽明儒學恢弘於日本,也將忠君報國與忠誠正直的政治信念傳播於日本。他成為德川家族的座上賓,其門生編纂的《大日本史》具有極高的歷史學術價值。朱舜水最終病逝並葬於日本。他的學說,成為後來日本明治維新的思想淵源之一。顯然,流亡不是朱舜水人生和學問的終結,他在日本反而開啟了一片新天地,實現了從遺民到移民的華麗轉變。

跨越二百年的迴響:梁啟超與章太炎

歷史從來不是隔斷、割裂和線性的。朱舜水的流亡人生,並沒有在1682年他去世時終結。到了甲午戰敗、主張戊戌新政的改革派遭到通緝後,梁啟超在日本駐清廷公使林權助的幫助下,登上日本軍艦流亡東洋。這對梁啟超而言,不是人生的終點,而是一個新起點。就在軍艦上的那幾日,梁啟超抓緊時間,將日語的五十音圖完全記住。抵達日本後,更是四處奔走,繼續他的理想人生,也最終實現了從改革派到革命黨的轉變。

晚清流亡大儒中,最像朱舜水的恐怕是發明了「中華民國」這個國號的國學大師章太炎。他是憑學問吃飯、靠實力流亡的典範。魯迅、朱希祖、許壽裳等人留學日本時,跑去章太炎住所學習古漢語的《爾雅》和《說文解字》。章太炎建立了革命團體光復會,手下有鑒湖女俠秋瑾。章還擔任了反清同盟會機關刊物《民報》的總編,成為孫中山的革命夥伴。作為「亂黨」的章太炎,在日本組織各種紀念大會,例如紀念明朝滅亡的「支那亡國二百四十二周年紀念會」,搞到清廷駐日本公使館頻頻向日本抗議。日本警察在清廷壓力下前往取締,詢問章太炎國籍,他一遍搖著扇子一邊回應:國家是明、是夏,但已經亡了。日本警察表示章太炎的革命活動影響日本治安,他的回應更是絕妙:我們的活動到底是影響貴國治安、還是影響鄙國治安?日本警察拿他毫無辦法。

1912年,中華民國開國。前一年,黃花崗起義殉難的72烈士中,很多畢業自日本的早稻田大學,消息傳回日本,學校將校旗降下一半,以示對這些校友的敬佩和哀悼。也是1912這一年,為了紀念朱舜水逝世230年、移居日本250年,日本學者編纂了《朱舜水全集》。為該書作序的是曾擔任過台灣總督的後藤新平,他對朱舜水在日本思想、國運的貢獻給予了高度讚頌,稱其為「漢唐之美花,移開乎此枝」。從朱舜水、到梁啟超、章太炎或孫中山,流亡的他們,其努力從來不是白費的。

流亡歷史亦國史

沒有朱舜水流亡、沒有明治維新;沒有梁啟超、章太炎、孫中山的流亡,沒有中華民國的誕生。

在中國歷史長河中,許多人因政權更迭、政治壓迫或戰亂而去國。他們的離去,伴隨著思鄉的痛苦與親情的割捨,甚至家人成為故國不堪現實的人質與典押。親情與鄉愁,讓流亡更顯悲壯。這是流亡最為沉重的代價。畢竟,流亡不僅是政治標籤,而是有血有肉的生活方式。有時暫別,就意味著與家人的永久分離。

自己和今人的流亡,是為了後人不再流亡。生活、人生、光陰、事業,會充滿挑戰。低沉時、迷茫時,看看朱舜水、梁啟超、孫中山的過往光陰,我們就不會放棄、不會言敗。中外各國,很多流亡者從事革命的歲月,是看似最沒有希望的黑暗時期。但他們以樂觀的人生精神,不斷努力,不斷失敗,卻愈挫愈奮,從不被打垮。直至今日,很多人仍像梁啟超、孫中山一樣為自由而奔波流亡、為民主而英勇獻身、為人權而身陷囹圄。所以,我們要向所有流亡的民權戰鬥者致敬。

流亡史或離散史的書寫中,不論是短暫離鄉,還是客死他鄉,流亡者的思想、著述和生平,都不是國史的餘音和離調,而是國史中最為絢爛、最華彩、也是最滄桑的篇章,這不僅是史學方法論,而是史學的道德情操。

更多中央廣播電臺新聞

從戰地到觀光地:金門的彈痕,能否填平兩岸的心牆?

「危機預警大師」的最後探戈 李嘉誠賣「港」何去何從

香港野豬們何去何從?(下)