香港的野豬問題是城市化與生態保育衝突的縮影。作為一個高度城市化的都市,香港擁有約40%的土地劃為郊野公園或保育區,但人類活動的擴展與野生動物的棲息地逐漸重疊,導致衝突加劇。近年來,野豬進入市區翻垃圾、襲擊路人等事件增多,令政府自2021年起推行捕殺政策,希望快速降低野豬數量。雖然捕殺在短期內有效減少了滋擾,但相關政策引發了動物權益團體和部分市民的爭議。未來,香港應如何在保育與城市化之間找到平衡,並制定出更可持續的解決方案?本篇將探討野豬問題的根源、捕殺政策的影響,以及更有效的未來策略。

香港的野豬問題根源於城市化的快速發展和自然棲息地的減少。隨著住宅和基建工程的擴張,野豬被迫靠近市區覓食,甚至學會翻垃圾桶尋找食物。某些市民的餵食行為使野豬失去對人類的戒心,習慣性進入市區活動。此外,野豬的高繁殖能力也加劇了問題,成年雌性每年可產下4至6隻幼崽,數量迅速增長,進一步加劇人類與野豬的衝突。

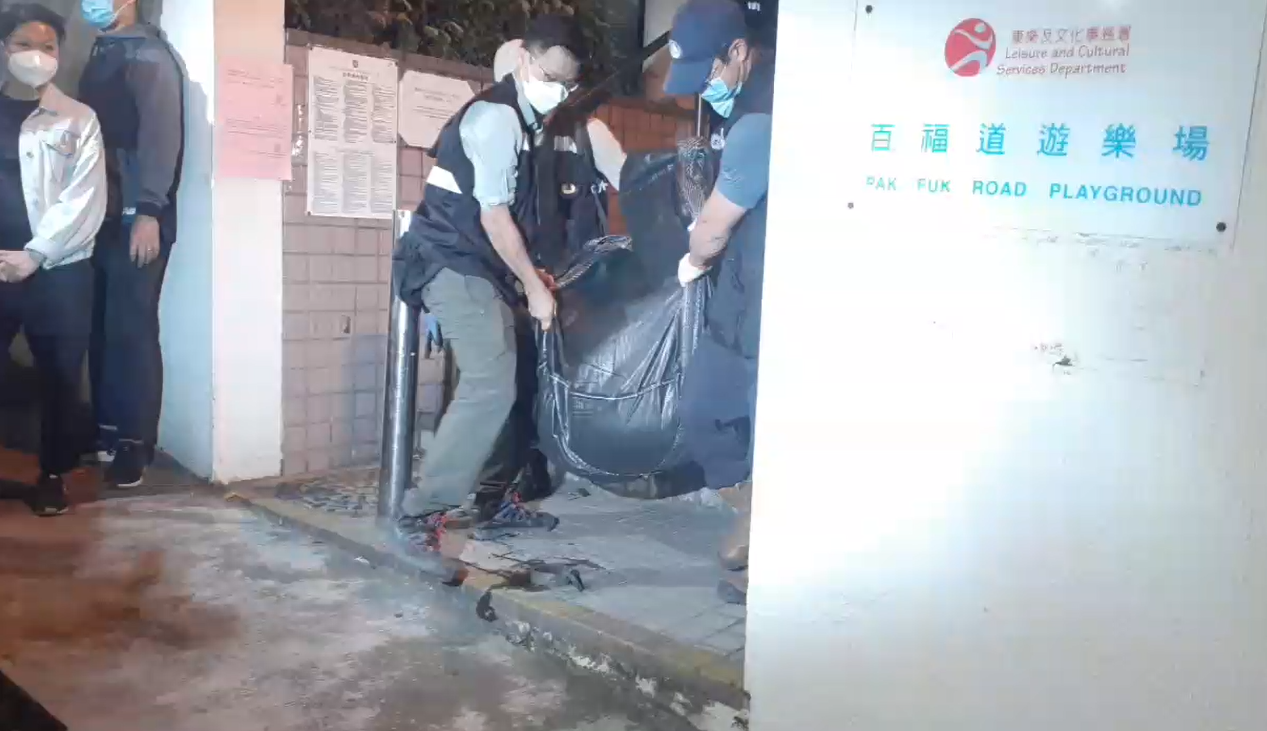

為應對野豬滋擾,香港政府自2021年起推行捕殺政策,對在人類活動區域出沒的野豬進行定期捕捉並「人道毀滅」。這一政策短期內取得一定效果,根據漁護署數據,野豬總數從2022年的約1830頭下降至2024年的約900頭,傷人事件也從2022年的36宗降至2024年的7宗。然而,捕殺政策的長期效果和人道性卻引發了廣泛爭議。

動物權益團體批評捕殺政策「血腥且不人道」,認為這種方法未解決根本問題,還可能導致野豬面臨滅族風險,破壞生態平衡。此外,捕殺行動可能引發野豬的應激反應,促使牠們遷徙至其他地區,擴散滋擾問題。雖然捕殺旨在減少傷人事件,但由於野豬的高繁殖能力,倘若不採取輔助措施,牠們的數量可能迅速回升。部分市民認為,政府未能提供捕殺行動的數據透明度,難以證明政策的真正成效。這些爭議顯示,單靠捕殺政策無法長期解決問題,且對市民和動保人士的疑慮缺乏回應。

在保育與城市化之間找到平衡,需要香港採取更全面且可持續的措施,從根源上解決野豬問題。未來的解決方案應從多個層面入手,包括避孕措施、垃圾管理、公眾教育和國際經驗的借鑒,並結合跨部門合作與先進技術。

要有效解決野豬問題,還需建立跨部門的協作機制。野豬問題涉及保育、環境、城市規劃和公共安全等多個領域,僅靠漁護署的力量難以全面應對。未來,政府可以考慮成立專責小組,整合漁護署、環保署和地政總署等部門的資源,共同制定更全面的野豬管理計劃,確保政策的有效執行與監督。

最後,筆者認為香港的野豬問題並非單純的動物管理議題,而是城市化與自然生態衝突的縮影。雖然捕殺政策在短期內減少了野豬數量,但長遠來看,這一手段既無法徹底解決問題,也引發了動物權益和生態保育的爭議。未來,香港應以更人道且可持續的方式管理野豬,通過重啟避孕計劃、改善垃圾管理、加強公眾教育和借鑒國際經驗,實現保育與城市發展的平衡。這不僅能有效應對野豬問題,也能為香港在人類與自然共存的探索中提供可行的範例。

更多中央廣播電臺新聞

香港野豬們何去何從?(上)

台灣黑熊花蓮野放後續滋擾雞舍 受困陷阱獲救援

李嘉誠巴拿馬風波(二)隨時再來一次的修例危機