字典:K——卡夫卡

K comme Kafka

楊凱麟

卡夫卡使得文學成為問題,甚至悖論,因為他首先意味著書寫的多重不可能,以及更重要的,不書寫的同樣不可能。吊詭的是,「卡夫卡愈是書寫,他愈是不確定於書寫。」布朗肖這麼指出。

繼續書寫意在揭露書寫的不可能,這個悖論(書寫不可書寫、不可書寫仍繼續書寫)並不專屬於卡夫卡,儘管在他之前我們或許未能真確意識這個難題。文學史裡的卡夫卡在場並不只是增添了一種特異的敘事風格,不只是多了怪誕的故事類型,亦不只是對官僚與國家機器的激進轉化與諷諭,卡夫卡做得更多(或更少)。因為卡夫卡的臨陣,我們清楚知道,書寫的不可能與不可能不書寫,就是文學的主導動機。

卡夫卡毫無妥協餘地地使文學啟動於一個魔術時刻,書寫與述說在此變得困難、困窘甚至不可能。確切地說,卡夫卡「只活在這個時刻」,書寫變得不可能,但不書寫亦同時絕無可能!在由悖論構成的絕對虛構與空無時空中,每個字句、情節與故事都被撕扯,並因此成為陌異,文學於是降臨在此不可能的空缺之中。

在日記裡,他寫著「我不再能繼續書寫。我在絕決的界限上,我或許應重新停駐於此數年,在能夠又開始一個重新停在未完成的新故事之前。這個命運糾纏著我。」卡夫卡迫使書寫成為一種「界限存有」,揭露僅屬於未來的時間。他是過去沒有、現在沒有,但僅只屬於未來的「信使」。

一個宣稱別相信他訊息的信使與證實書寫不可能的書寫者。正是在這種註定失敗、死滅與空無的行動中,卡夫卡堅信存在著「字詞的彼端、失敗的彼端,一個多過於不可能性之不可能性,我們因而重燃希望。」假設書寫的不可能,以便為了未來的全新可能。

因為卡夫卡,文學成為一種現在與未來的決斷與衝突。質問文學意即質問未來是否可能?明天是否可以差異於今天?這是對康德的「我能希望什麼?」的強勢文學提問。然而,文學也因卡夫卡而有一種獨特政治性,因為,文學的條件未被給予,而且永遠尚未被給予,書寫是為了尚未降臨的人民,為了重啟未來而非終結過去。

我書寫,我無法書寫,我仍書寫,我不再能繼續書寫……正因為置身於一切可能性都不再可能的臨界極值上,在一切思想與語言皆已石化的荒漠中,卡夫卡在地獄的彼端迫出「存有最豐饒的方向」。以未來的惡魔力量叩敲著文學之門,因為「神不願我書寫,至於我,我必須書寫……」

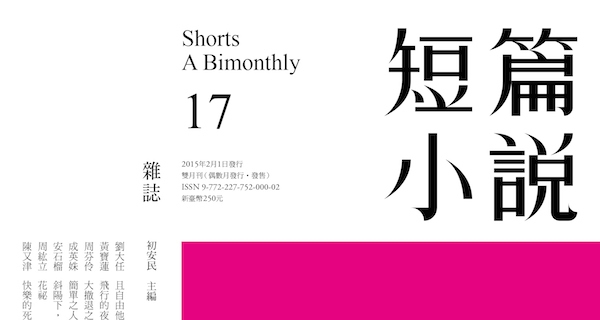

【歡迎加入〈短篇小說〉粉絲行列 www.facebook.com/shortfiction.magazine。未經授權, 請勿轉載!】